“在新區,我們只分上下游,不分川和渝。四川和重慶哪邊政策好,我們就可以申報哪邊的。”四川海山機械制造有限公司(以下簡稱“海山機械”)副總經理羅輝,這樣介紹川渝高竹新區的企業。

今年3月初,羅輝剛根據四川省廣安市出臺的“新十條”政策,申報了設備更新補貼、融資貸款等事項。

時間回撥到2015年。這一年,海山機械從重慶空港新區搬遷到高灘園區(川渝高竹新區的前身)時,園區的基礎設施還不完善,道路交通是困擾企業的最大難題。

“我們是第一批過來的企業,當時整個園區不到10家企業。”羅輝說,那時候,企業生產所需原材料從重慶運過來,費時費力還危險,重慶籍員工往返住地也不方便,“走那個山路,開車過來要一個半到兩個小時。”

變化從5年前開始。

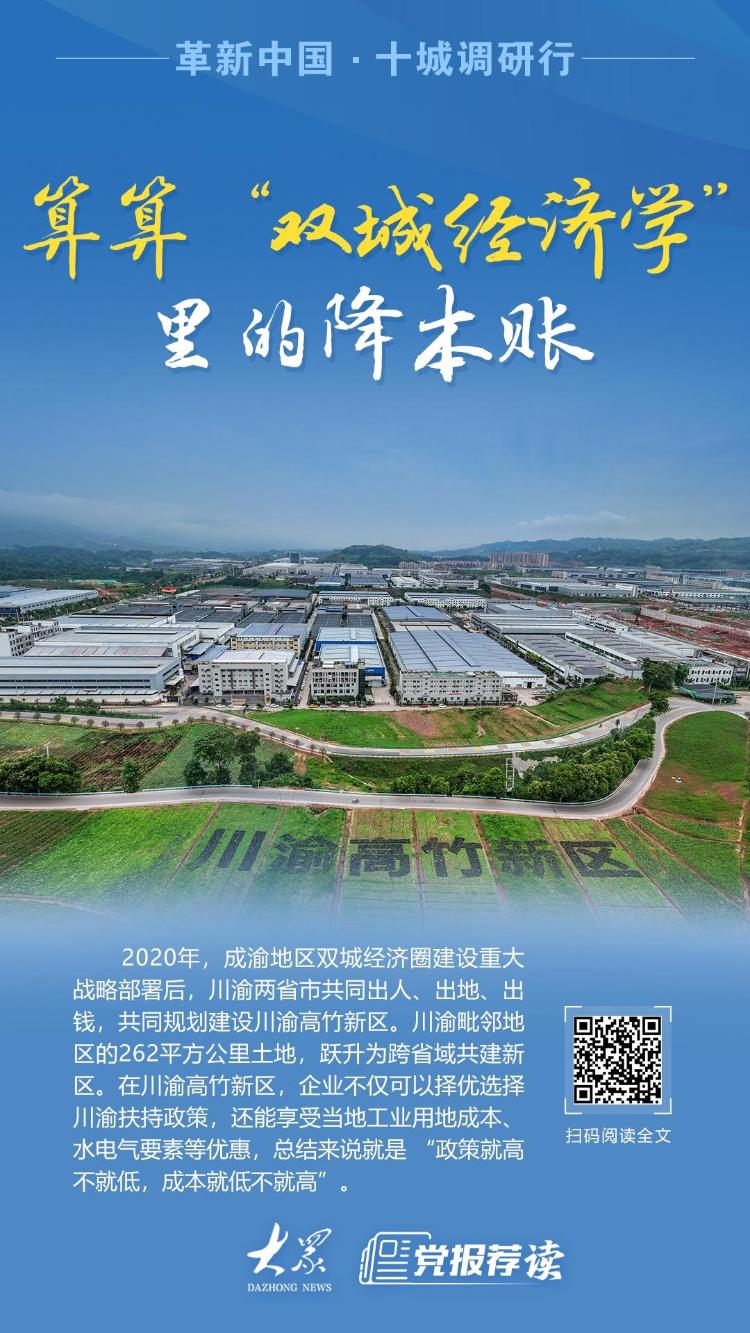

2020年,成渝地區雙城經濟圈建設重大戰略部署后,川渝兩省市共同出人、出地、出錢,共同規劃建設川渝高竹新區。川渝毗鄰地區的262平方公里土地,躍升為跨省域共建新區。

共建新區,道路連通是第一步。川渝兩地投入381億元,展開“同城融圈”交通三年大會戰。2024年4月,重慶中心城區首條延伸至市域外的城市快速道路——重慶南北大道正式通達川渝高竹新區,車程從1個多小時縮短至30多分鐘。

不僅如此,跨省公交的開通,讓川渝高竹新區的不少企業員工從公司到重慶家中,全程不到1個半小時。

羅輝把家安在了重慶,跨省上下班已是常態。在他看來,道路連通,更重要的是為企業降低了運輸成本。以重慶南北大道的開通為例,據測算,該道路年通行車輛達550萬輛次,從川渝高竹新區至重慶每噸貨物成本至少可節約60元。

道路連通工作還在提速。

除了加快高速路、快速路等規劃建設,川渝高竹新區還在推進渝廣鐵路前期工作。這條鏈接重慶北站和四川省廣安市的城際鐵路建成后,新區到廣安主城區僅需30分鐘,到重慶中心城區將縮短至20分鐘以內。

打通了有形的阻隔,無形的壁壘也在被打破。

羅輝介紹,在川渝高竹新區,企業不僅可以擇優享受川渝扶持政策,還能享受當地工業用地成本、水電氣要素等優惠,總結來說就是“政策就高不就低,成本就低不就高”。

跨區域發展,因行政區劃不同帶來的政策執行標準差異,往往是一道無形的阻礙。而今,“一高一低” 背后,呈現出的是協同發展的大格局。

以跨省域稅費征管為例,川渝高竹新區稅費征管服務中心正在逐步統一川渝兩地118項稅費征管差異事項,目前已完成79項。以“城市維護建設費”為例,重慶市渝北區的稅率為7%,四川鄰水縣的稅率為5%,本著“就高不就低”原則,川渝高竹新區統一稅率為5%。這相當于為企業減了負。

打破無形的壁壘,實現市場要素自由流動,對海山機械這樣的中小企業來講,非常重要。“這里省三萬,那里省兩萬,加起來就很多了。”羅輝說,企業每年申請的補貼和節省的成本能有30多萬元。

當前,川渝高竹新區已成功打通政務服務、公檢法司、醫保社保、水電氣等領域辦事服務通道,基本實現“辦事不出新區”,并初步形成了8大類100項“高竹特色”改革典型經驗,在探索跨省域經濟區與行政區適度分離改革上出了不少成果。新區也已初步形成以汽車研發制造為主的裝備制造業集群。

“園區企業數量、建設規模都在翻倍增長,我們海山機械也是一樣。”羅輝說,企業產品已從單一的摩托車配件,增加到燃油車、新能源車配件等10多類產品,企業也伴隨著新區成長而壯大。

來源:大眾新聞·大眾日報

編輯:張萌 王潔鈺 宮海娜

一審:姜健 李敬友

二審:孫瑞永

三審:王桂林