新派訊 好家風滋潤好鄉風。春光好時節,記者來到清代名臣劉墉故里、濰坊高密市注溝社區逄戈莊村,感受這里代代相傳的好家風。清愛文化園里聆聽一段歷史故事,漫步街頭感受村莊新風新貌,所見所聞讓記者如沐春風。

家家戶戶一年四季掛燈籠。

3月28日,記者來到逄戈莊村采訪,走在村里的大街上,家家戶戶門前掛著的紅燈籠吸引了記者的目光。一般只在春節期間才會掛起來的紅燈籠,怎么在這里家家戶戶都會掛紅燈籠呢?面對記者的疑惑,村黨建管理員張博明為記者解開了這一謎團。 ?

相傳康熙曾御賜劉墉祖父劉棨紅燈籠,上書“清愛”二字,即清廉清政熱愛人民之意,這對于劉家來說,當屬莫大榮譽,遂在其家鄉形成掛紅燈籠的鄉俗,流傳至今。

張博明說,村民家家都掛紅燈籠,一掛就是一年,過年的時候再換新的,掛紅燈籠成了村民傳承良好家風的一個載體。

逄戈莊村處處可見劉墉文化的影子。

“父嚴母慈、兄友弟恭,孝悌為本,意在慕容......”劉氏家風被工整地實錄在清愛議事廳里;“清廉愛民、循良為吏,積德行善、宅心仁厚......”劉氏家訓張貼于房舍墻上,讓每一位村民時刻謹記心中,教化其言行。

張博明介紹說,逄戈莊村良好的家風村風可以追溯至清代以來形成的劉氏家風。自清初起,劉氏便是名門望族,那時村里有40多個姓氏,都是慕名劉氏良好家風投奔該村的,有在其家里做長工的、有做短工的,也有看祖墳的。目前村里還有38個姓氏,不同的姓氏都受劉氏家族良好家風的影響和睦相處。

好家風涵養好村風,如今在逄戈莊村,文明新風蔚然成風。 家家戶戶,崇尚尊老重教之風;紅白喜事新事新辦,沒有一家大操大辦,而像鄰里互助、兄弟友好、見義勇為、拾金不昧等大善小舉更是數不勝數。正因如此,早在2019年,逄戈莊村就成為了省級文明村。

坐落在村子中間的清愛文化園更是集中展現了這一方文明的脈絡與淵源。

“不尚奇名、不爭其利;樂善好施、約己豐人。”這是清監察御史任玥的家訓家風。

“人之孝,讀書為大。”這是清初進士傅亶初家訓集《過庭錄》里的教誨。

“做感恩的人,做利他的事。”這是新時代最美奮斗者王翠芬的家風名言。

走進清愛文化園,先賢家風館、紅色家風館、高密名人家風館,圖文并茂地展現了這里良好家風的源遠流長。拼命救父、棄考盡孝、賣田奔喪,一個個歷史家風故事在這里生動再現......

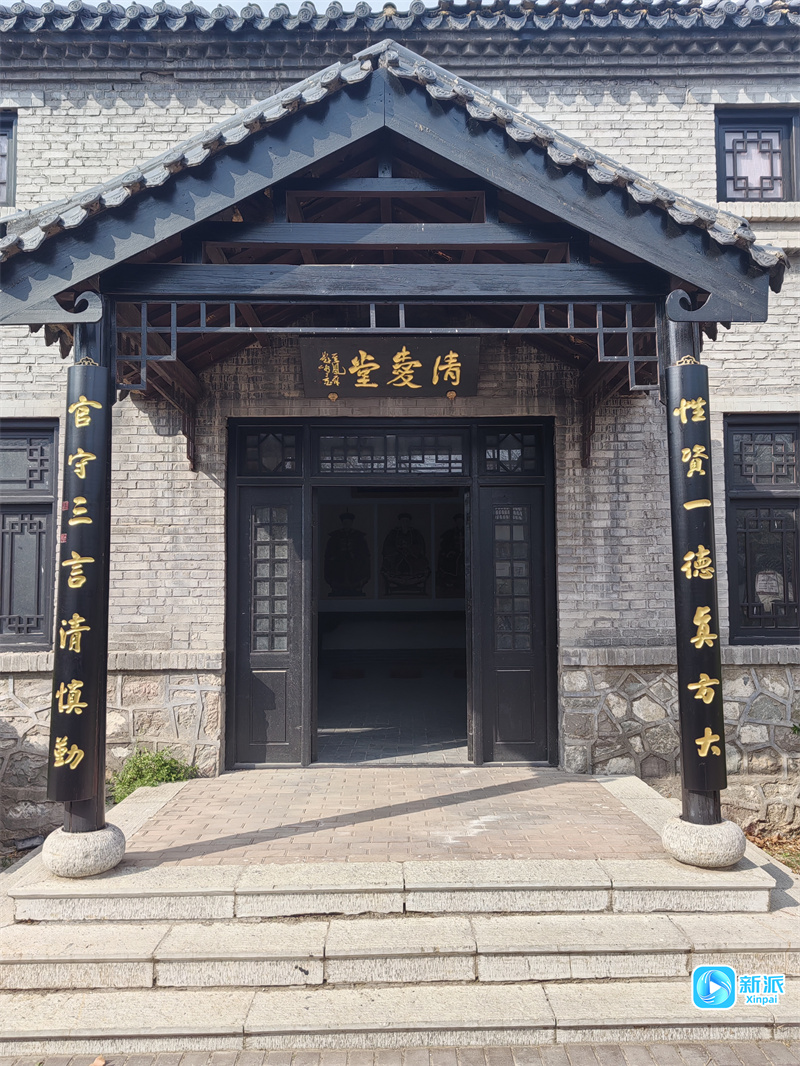

清愛文化園之清愛堂。

而在“清愛堂”,則全面展現了劉氏家族家風的形成與傳承及一脈相傳的故事。

干凈寬敞的新時代文明實踐廣場。

“我們今天還剛剛接待了兩批參觀者,現在清愛文化園已是高密市黨性教育基地和濰坊市廉政教育基地、山東省師德涵養基地,每年都吸引著大批游客慕名而來。”陪同采訪的注溝社區相關負責同志介紹說。

新派融媒體記者:竇浩智/文圖

編輯:劉小麗 祝超

一審:韓鎮 二審:劉鵬 三審:王志剛